高貴郷公の孤独 - 誰が曹髦の味方だったのか

魏の四代目皇帝曹髦(高貴郷公)が、時の権力者司馬昭を殺そうと挙兵して敗死した事件(事件の流れは「高貴郷公の変」参照)の際、曹髦側についたとして今昔の三国志ファンの間でよく名を挙げられる人物に、王経、司馬孚、陳泰などがいる。だが、彼らは本当に曹髦の味方だったのか。

目次

陳泰について

結論から言えば陳泰は、曹髦ではなく、司馬昭の味方だった。陳泰が曹髦の忠臣というのは単なる誤解である。

陳泰は司馬昭に事件の対策を問われ、曹髦を討ちとる判断を下した賈充の処刑を進言したが、司馬昭がこれを却下した後に死去した。このため陳泰は、司馬昭と対立して命がけで曹髦への忠誠を貫いた、と見られることが多い。やりとりの詳細は「陳泰の死」に引用したので、ここでは補足を。

この事件は頻繁に、詳細を略して「司馬昭が曹髦を殺した」などと説明されるため、司馬昭が野心ゆえに積極的に主君を暗殺したかのような誤解を招いており、加えて陳泰の発言も脈絡が無視されて「皇帝を暗殺した司馬昭を糾弾した」ものと曲解されている。

が、前提として、司馬昭にとって曹髦による襲撃は不測の事態であり、その死という結果は不都合なものだった。司馬昭が皇帝の座を視野に入れているとしても、武力で曹髦を廃除して簒奪するというのは非現実的だろう。皇帝となるには、それに相応しい人物としての才徳を示し「天命」ゆえに「禅譲」を受ける、という平和的な方法によらねばならず(「天命」については後述)、主君を殺したという評価を受けることは、むしろその道を失う危機である。

司馬昭はこの危機を乗り越えるべく、腹心の一人である陳泰に対策を相談する。そこで陳泰は、実行命令を下した賈充に責任を取らせることで、司馬昭の無罪を証明しようと考えた。賈充を処刑することで真摯な謝意を示せば、司馬昭自身の人徳に傷がつくことは避けられ、支持が落ちることはないと考えたものである。だが賈充を殺すことはできないと判断した司馬昭は、この進言を却下して次策を問う。しかし陳泰は妥協せず、そして死んでしまった。

最終的に、陳泰が司馬昭の決定に反感を持ったか否かについては、解釈次第かもしれない。皇帝を討った賈充を処刑しないという判断をもって、司馬昭も実は新たな皇帝の座に相応しい徳のある人物ではなかった、と考えを変えた可能性はある。だが、少なくとも賈充の処刑を進言したことそれ自体は、曹髦を殺した事実によって司馬昭の人望が損なわれることを回避するためであり、陳泰はむしろ、曹髦の味方とは真逆の立ち位置にいた。

誤解が生まれたのは、司馬昭のイメージが「悪役」であるせいだろうか。陳泰は清廉なイメージの人物であるため、「帝殺しの悪者」に与するより、「殺された不幸な帝」に忠義を貫いて死ぬ図が似合うと思われるのかもしれない。しかしそもそもこの事件のせいで司馬昭の「悪役」イメージが強まり、逆にそれを糾弾したと思われたせいで陳泰の「清廉」イメージが強まった面もあるのだが。

事件の一報を受けた陳泰の態度は、出典によって異なる。『魏氏春秋』『世説新語』の注に引く『漢晋春秋』等は他の朝臣と同じく参内し、司馬昭に相談を受けたとする。一方『晋紀』『晋書』は陳泰は司馬昭の召集に応じなかったが荀顗に引きずり出されてやむを得ず参内したとし、『晋紀』ではその際に荀顗の態度を批判している。

〔一〕干寶晉紀曰:高貴鄉公之殺,司馬文王會朝臣謀其故。太常陳泰不至,使其舅荀顗召之。顗至,告以可否。泰曰:「世之論者,以泰方於舅,今舅不如泰也。」子弟內外咸共逼之,垂涕而入。

陳壽撰、裴松之注《三國志 三 魏書〔三〕》(中華書局,1982年) 陳泰傳 p.642

干宝の『晋紀』にいう。高貴郷公が殺害されたとき、司馬文王は朝臣を集めてその事件について相談した。太常の陳泰が出席しなかったので、彼の舅の荀顗に彼を召し出させた。荀顗は訪れると事の理非について説明した。陳泰はいった、「世間の論者は私を舅殿に比べておりますが、今、舅殿は私に及びません。」子弟や内部外部のものがいっしょになって彼にせまったので、涙を流しながら参内した。

陳寿、裴松之注、今鷹真訳『正史 三国志 3 魏書Ⅲ』(ちくま学芸文庫、1993年) 陳泰伝 pp.484-485

事件後、曹髦は公式には「素行を諫めようとした皇太后を逆恨みして殺そうと襲撃した結果、司馬昭側の命令に違反して応戦した成済に討たれた」という扱いになった。つまりここで朝臣らが相談して出した結論により、曹髦の襲撃の主たる目標が司馬昭であったこと、成済の応戦が賈充に命じられた結果であることは隠蔽された。

荀彧の子である荀顗は陳泰の母方の叔父(舅)にあたるが、彼らは荀氏一族と陳氏一族の同世代人物として並び比較されていた。それを受けて「叔父上は私に及ばなくなった」との発言は、隠蔽工作に加わる態度を非難したものととれる。この『晋紀』の記述が、陳泰が曹髦の味方であり反司馬昭である、と考えられた最大の原因かもしれない。

注釈者の裴松之はこの『晋紀』の記述を引用しつつも、陳泰の官位が異なり(太常とあるが実際は尚書左僕射)、発言も捏造しているとして、内容には否定的である。発言を捏造とした根拠は不明だが、裴松之は事件に関して『漢晋春秋』の記述を最も評価しており、それとは矛盾する。ただし『漢晋春秋』のこの部分の記述は『三国志』の注には引かれない。

いずれにせよ他の出典では陳泰は普通に参内して相談に加わっていることから、これらの言動が事実でない可能性は高い。だが『晋紀』でも結局、陳泰は賈充の処刑を進言するだけで司馬昭本人を批判することはなく、仮に事実が含まれたとしても曹髦の味方とは言い難いだろう。

陳泰伝には『晋紀』の他に『魏氏春秋』の記述が引かれており、こちらでは陳泰はむしろ司馬昭よりも先に宮中に駆けつけており、司馬孚(彼については後述)とともに曹髦の亡骸に対し「股に枕させる礼」を取って悲しんだとする。

魏氏春秋曰:帝之崩也,太傅司馬孚、尙書右僕射陳泰枕帝尸於股,號哭盡哀。

陳壽撰、裴松之注《三國志 三 魏書〔三〕》(中華書局,1982年) 陳泰傳 p.642

『魏氏春秋』にいう。帝が崩御すると、太傅の司馬孚と尚書右僕射の陳泰は帝の遺体をおのれの股に枕させる礼をとり、号泣して哀悼の意をつくした。

陳寿、裴松之注、今鷹真訳『正史 三国志 3 魏書Ⅲ』(ちくま学芸文庫、1993年) 陳泰伝 pp.484-485

一見すると、これらは曹髦に同情する態度にも見えるため、陳泰や司馬孚は曹髦の味方であった・すなわち反司馬昭の立ち位置にいた、と見なされる理由の一つとなっている。裴松之は『魏氏春秋』の記述についても発言に改変があると批判しているが、表現を焼き直しただけなので、(捏造している)『晋紀』よりはましとする。

このとき陳泰らがとった礼について『正史 三国志』の訳注には「春秋時代、済の名相晏嬰が、済公を暗殺されたときにとった礼」とあるが、この故事について知識がなかったため、調べてみた。

晏嬰立崔杼門外、曰、君爲社稷死則死之。爲社稷亡則亡之。若爲己死、己亡、非其私暱、誰敢任之。門開而入、枕公尸而哭、三踊而出。

通釈 斉の正卿の晏嬰がかけつけ、崔杼の邸の門外に立って言った。「君が国家のために死んだのなら、わたしも死にましょう。君が国家のために逃亡したのなら、わたしも逃亡しましょう。もし自分のことのために死に、自分のことのために逃亡したのなら、君公がひそかに親しんだ者以外は、誰が君に殉じようぞ」と。門が開かれると邸内に入り、荘公の屍に枕させてから哭泣し、三たび三踊の礼を行ってから外へ出た。

吉田賢抗『新釈漢文大系 第85巻 史記 五(世家上)』(明治書院、1977年) pp.91-92

この当時、崔杼が済の権力を掌握していた。君主の荘公は崔杼が擁立した人物だったが、崔杼の妻と密通し、これを恨んだ崔杼に殺された。そのときに晏嬰が取った行動である。この態度を危険視して、崔杼に晏嬰殺害を勧めた者もいたが、崔杼は人望のある晏嬰を殺すことはよくないと考えて退けた。つまり、晏嬰は、荘公は国のためではなく私欲のために死んだのだから、殉じる必要はない、と考えながらも、崔杼の権力を恐れることなく主君に対する礼を尽くした。という話かと思われる。

陳泰と司馬孚がこの故事を踏まえた行動をとったものとすると、彼らは魏の臣下としての節義を守る一方で、曹髦は国のために死んだのではなく、私的な罪のために死んだものと見なした、ということになる。「魏の忠臣」であったと評される彼らだが、それは必ずしも誤解ではないだろう。ただし、魏の忠臣であることと曹髦の味方であることは、曹髦の「私的な罪」を認めた時点で、むしろ相反するものとなる。この逸話もまた、陳泰(と司馬孚)は、魏への忠節を示す一方で、司馬昭を殺そうとした曹髦個人に対しては否定的だったことを示すのかもしれない。

王経について

事変に際して、最も曹髦に忠義であったと評されるのは、王経だろう。尚書だった王経は、王沈・王業とともに曹髦に挙兵計画を打ち明けられた。王沈らが司馬昭に急を告げに走ったのに対し、一人曹髦の元に留まった王経は、曹髦の「罪」に荷担したものと見なされ、刑死した。

しかし王経の死の背景には、情報伝達の齟齬があった。

世語曰:王沈、王業馳告文王,尙書王經以正直不出,因沈、業申意。

晉諸公贊曰:沈、業將出,呼王經。經不從,曰:「吾子行矣!」

陳壽撰、裴松之注《三國志 一 魏書〔一〕》(中華書局,1982年) 高貴郷公紀 pp.144-145

『世語』にいう。王沈と王業は司馬文王のもとにかけつけ報告したとき、尚書の王経はまっとうな人間だったので退出せず、王沈・王業に頼んで〔司馬文王に〕気持を伝えさせた。

『晋諸公賛』にいう。王沈・王業は宮殿の外へ出ようとしたときに、王経を呼んだが、王経は従わず、「あなたたちは行きなさい」といった。陳寿、裴松之注、今鷹真・井波律子訳『正史 三国志 1 魏書Ⅰ』(ちくま学芸文庫、1992年) 高貴郷公紀 p.348

王業之出,不申經(竟)〔意〕以及難。

陳壽撰、裴松之注《三國志 一 魏書〔一〕》(中華書局,1982年) 夏侯玄伝 p.305

『世語』にいう。……〔高貴郷公が司馬氏打倒の戦を起したとき〕王業は御所の外へ走り出て〔司馬文王のもとへ急を知らせに駆けつけたが、後に残った〕王経の気持ちを説明しなかったために、王経は災禍に陥ってしまったのである。

陳寿、裴松之注、井波律子・今鷹真訳『正史 三国志 2 魏書Ⅱ』(ちくま学芸文庫、1993年) 夏侯玄伝 pp.228-229

王経ら三人に決意を告げた後、曹髦は皇太后郭氏の元へ赴くため出て行ったので、その隙に王業・王沈は司馬昭の元へ走り、事態を報告した。一方で王経は、王業らが自分の考えを司馬昭に伝えるものと思い、王業らを出て行かせた。日本語訳では「あなたたちは行きなさい」と何やら神々しい台詞だが、「吾子」は親しい相手への呼称で、「きみたちは行ってくれ」くらいの雰囲気なのかもしれない。

だが実際には王業が伝えなかったため、司馬昭に王経の真意が伝わることはなく、結果として王経は公式に「罪」に問われ、処刑されてしまった。逆に言えば、真意がきちんと司馬昭に伝わっていれば、王経は曹髦の元に残ったとしても「罪」に荷担したとは見なされないはずの状況があった。曹髦の決意を聞いた際、王経は出撃を止めようと諫めたものの、既に覚悟を決めていた曹髦には受け容れられなかった経緯がある。ここで残ったのは、さらに説得を重ねて挙兵を思いとどまらせようとしたためかもしれない。

曹髦の無謀な挙兵を制止することは、曹髦の命を守ることであると同時に、司馬昭の命と権威を守ることでもある。挙兵されてしまえば、司馬昭は曹髦に敗れて殺されるか、あるいは勝ったとしても「帝殺し」と見なされ支持を失う可能性が高い。王経が曹髦の敵であったとは言いきれないが、少なくとも彼もまた決して反司馬昭ではなかった。もしも王経が曹髦に忠誠を尽くし反司馬昭の立場を取るのであれば、王業らに「行け」と言うはずはなく、真意が伝わるか否かは処刑に無関係である。

晋の時代になって、司馬昭の子である武帝司馬炎は、王経は「法によって処分されたとはいうものの、志操を貫きとおした点は評価すべきである(原文:雖身陷法辟,然守志可嘉。)」としてその孫に官位を与えた(『漢晋春秋』)。最終的に罪に問われたとはいえ皇帝であった曹髦に対する節義を評価されたのだろうが、節義を守りつつ「正しい」道を取ろうとしたにも拘わらず真意が伝わらなかった結果、冤罪で殺されてしまった事情が判明し、名誉回復されたのかもしれない。

王祥

曹髦が討ち死にした際、朝臣らは皆悲しんだが、中でも太常の王祥は大いに涙を流しながら「老臣無状」と声を上げて泣き、皆を恥じ入らせたという。

及高貴鄉公之弒也,朝臣舉哀,祥號哭曰「老臣無狀」,涕淚交流,衆有愧色。

房玄齡等撰《晉書 四 傳》(中華書局,1974年) 王祥傳 p.988

「無状」には無礼の意味があるが、他の使用例を見ると些細な不作法には用いられず、かなり重大な、非道な罪のニュアンスで使われている。ここでは王祥が「老臣は罪を犯しました」と自分自身の何らかの罪を言ったものと考える。では、王祥の罪とは何なのか。

十四歳で即位した曹髦は、やがて太学(貴族の子弟が学ぶ官吏養成学校)に入り、意欲的に学んでいた。王祥は曹髦の「三老五更」(「老年で退職した有徳の人で、天子から父兄の礼をもって待遇された人。『新漢語林 第二版』」ただし王祥らは現職の官吏だった)の「三老」に指名され、曹髦は彼に帝王学の教えを請うていた。

王祥は、年若い曹髦を、立派な帝となるべく導く師の役割を担っていた。だがその曹髦が重大な「罪」を犯してしまったのである。曹髦が「罪」を犯して死ぬに至ったのは、自分が三老として正しく教育できなかったせいだ。王祥の痛切な涙は、自らの役目の至らなさを恥じる叫びだった。

王祥は大いに曹髦の死を悼む態度を見せる一方で、その根底には曹髦は「罪」を犯したから死んだのだ、という認識がある。この点において王祥はやはり司馬昭側を正しいと見なしたことになり、陳泰らと同様に、曹髦の味方とは言えないだろう。

そんな王祥は、後に司馬昭が晋王の位に即いた際、他の朝臣らとは異なり、司馬昭に対し皇帝に準ずる礼をとることはしない、という姿勢をとる(詳細は「荀顗と王祥」参照)。また、ついに晋が受禅した際には、嬉しそうな顔をしなかったため、人々には魏朝のことを思い恨めしいのではないかと思われていた(『太平御覧』引『王祥別伝』)。一見すると、王祥は反司馬氏的な態度を取り続けていたようにも見えるが、司馬昭も司馬炎も、そんな王祥を逆に高く評価する。この王祥の態度に関するヒントが、陳泰の父である陳羣の漢・魏の各王朝に対する態度にあった。

魏文帝受禪、陳羣有慼容。帝問曰、朕應天受命。卿何以不樂。羣曰、臣與華歆服膺先朝、今雖欣聖化。猶義形於色。

通釈 魏の文帝(曹丕)が天子の位を譲り受けた時、陳群は憂わしげな顔をしていた。帝は尋ねた、「朕は天命を受けて位に即いたのだ。おまえはどうして機嫌が悪いのだ。」群は答えていった、「私と華歆とは先朝のことが心にかかって忘れられませぬ。今、この立派なご時世をお喜びしているものの、やはり先朝に対する節義の心が顔色に現れるのです。」

目加田誠『新釈漢文大系 第77巻 世説新語(中)』(明治書院、1976年) 方正第五 pp.351-352

曹丕が禅譲を受けて魏王朝を開いた際、陳羣(陳群)は、晋王朝での王祥と同様、憂い顔をしていた。それを曹丕に咎められて理由を説明したという話である。注に引く『譜叙』ではさらに、この答えに曹丕は感嘆し、かくして陳羣は重んじられるようになったとある。

王祥の態度は一貫して、「魏朝に対して礼節を尽くしている」ことを示すもので、司馬昭・司馬炎もそれを理解したからこそ、その節義を高く評価した。とりわけ晋王時代の司馬昭に対する王祥の態度は、司馬昭自身の徳を高めることに直結している。王祥は魏朝に節義を示すことで、却って司馬氏の正当性をアピールすることに貢献した。

「三老」である王祥には、曹髦に対する私的な親愛の念があったかもしれない。だが王祥もまた他の朝臣同様に司馬昭を評価し、支持していたことは、その行動から窺い知れる。そもそも、王祥のようなやり方で司馬氏を支持するためには、むしろ積極的に皇帝を重んじることが必要であり、単純に敵か味方かという構造には収まらない立ち位置のような気もするが、曹髦の事変の結末に関しては、王祥もやはり司馬昭の味方だったと言えるだろう。

司馬孚について

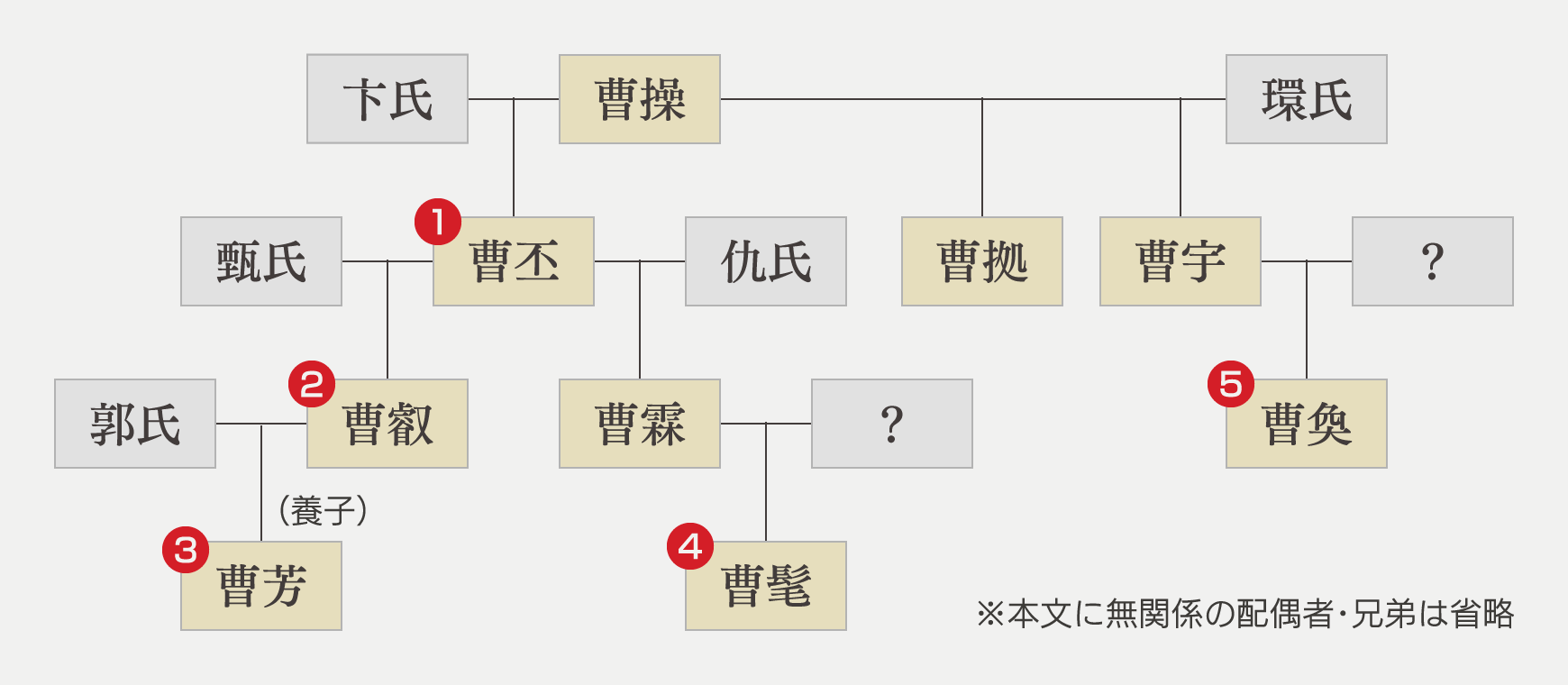

司馬懿の一つ下の弟、つまり司馬昭の叔父にあたる司馬孚は、司馬氏一族でありながら、あくまでも魏に忠義であったとされる人物である。『晋書』の伝によれば、司馬孚は廃立の謀にも関わらなかったという。司馬師による曹芳廃位のことだが、王沈『魏書』の載せる上奏文(群臣が皇太后郭氏に曹芳の廃位を願ったもの)ではむしろ筆頭に名を連ねており矛盾がある。

曹髦の死に際して、司馬孚はその亡骸を股に枕させるという礼(陳泰の項参照)をとり、哭して「陛下を殺したのは私の罪です(原文:殺陛下者臣之罪)」と言った。皇太后郭氏は罪を犯した曹髦を庶民の礼式で葬るように命じたが、司馬孚らは王の礼式とするようにと上表し、これが受け容れられた(『晋書』『漢晋春秋』)。

こうした言動から司馬孚が曹髦の味方だったとする解釈も多いが、曹髦を王の礼で葬るようにと上奏したのは司馬昭自身と同様であり、亡骸に礼を尽くしたのは陳泰と同様である。むしろこれらはいずれも、正しく礼節を守りつつ、「曹髦は不徳により天子の資格を失った」と見なす言動だった。

一方、司馬孚は王祥と同じようにこれは自分の罪だとする発言をしているが、特に個人的に曹髦が師事していたというわけではない。そうなると彼のいう「罪」は、司馬氏一族の長老として司馬氏の「罪」を指すとも取れる。

司馬孚は長生きで、やがて西晋の世になってもまだ健在であった。

及武帝受禪,陳留王就金墉城,孚拜辭,執王手,流涕歔欷,不能自勝。曰:「臣死之日,固大魏之純臣也。」

房玄齡等撰《晉書 四 傳》(中華書局,1974年) 安平獻王孚 p.1084

司馬炎が皇帝となり、最後の魏帝であった曹奐(陳留王)は金墉城に移り住むことになったが、司馬孚は涙を禁じ得ず、曹奐の手を取ると「私は元より、そして死ぬ日まで魏の忠臣です」と言った。

前世代の生き残りとも言える司馬孚は、かつて曹操の死後、曹丕の皇帝即位を支えたこともあった。いわば魏の一生を見届けてきた、その思い入れはあるだろう。陳羣や王祥の例でもわかるように、先王朝への節義を示すことそれ自体は、決して現王朝への忠誠と相反するものではない。魏の忠臣であったことと、晋の忠臣であることは、両立できる。とはいえ司馬孚の発言はさすがに極端なように思える。

実際、西晋王朝の樹立に際して、否定的な態度を取って左遷された人物は司馬氏一族の中にもいた。一方で司馬孚は、終始重んじられ続け、九十三歳という天寿を全うする。魏末から西晋建国期にかけて、司馬氏は一族の間で信頼し合い、ときに責任を取り合い、冷静に結束することで権力を保ち続けたように見える。その中で司馬孚が反抗的な立ち位置であったとは思えない。むしろ司馬孚のこうした態度は、一族の中で重んじられ、信頼される立場であったからこそ、誰よりも余裕をもって取れた「ポーズ」なのかもしれない。

皇太后・郭氏について

皇太后の郭氏(明元皇后)は、直系でない帝が代替わりした事情により曹髦の母ではないが、曹髦を皇帝に擁立した人物だった。

郭氏は二代目皇帝・曹叡(明帝)の皇后である。西平の名家に生まれたが、現地の反乱に絡んで身分を失い後宮に入れられる。しかしそこで曹叡の寵愛を得て夫人となり、最終的には皇后となるという、ここまででも既にかなり波乱の半生を送っていた。やがて郭氏は、曹叡の養子である三代目皇帝・曹芳の皇帝即位にあたり、皇太后となる。魏末の司馬氏政権は、曹芳以降、皇帝が弱年であるという理由で、この皇太后郭氏の許可の元に政治的決定を行っていた。やがて曹芳は行いに問題があり皇帝に相応しくないとして司馬師ら群臣一同の上奏により廃位される。一説には曹芳が、許允による司馬師・司馬昭暗殺の企みに与しようとしたため、警戒した司馬師が廃位に及んだという(『世語』『魏氏春秋』。ただし裴松之はこの話は時系列が合わないとして否定)。『魏略』によれば、郭氏はこれに抵抗しようとしていた。しかし結局は司馬師の軍事力を恐れて叶わず、血の繋がりがないとはいえ息子である曹芳を廃位する命令を下さざるを得なかった。

曹芳の廃位後、司馬師は曹拠(曹丕の弟)を新帝に擁立しようとしたが、郭氏は曹拠が皇帝になった場合、自分の叔父の立場にあたり困ること、曹叡の血筋が絶たれてしまうことを示し、「礼では小宗(分家)が代宗(本家)の後を継ぐというたてまえがあります(原文:於禮,小宗有後大宗之義)」として、曹叡の甥にあたる曹髦を推挙する(『魏略』)。礼に則るということも勿論あっただろうが、郭氏は曹髦の幼少時に面識があったということから、後に司馬氏の立場を脅かすことになるその気性を知っており、曹氏一族の権力奪回に望みをかけて選んだのかもしれない。だが司馬師としても、これに反対する正当な根拠は持てなかったのだろう。やむを得ずか、曹髦を帝とすることに同意すると、皇帝の印綬(曹芳が返上して郭氏の手元にあった)を受け渡すべく要求したが、郭氏はそれも退けると自ら曹髦に印綬を渡し皇帝とした(『魏略』)。

少なくとも曹髦即位当時には、郭氏は曹髦の最大の後ろ盾だったと思える。しかし挙兵事件の結果、表向きには彼女もまた曹髦の敵となってしまった。郭氏は、曹髦の素行の悪さを憂い廃位すべきであると考えていたが、このために恨まれて暗殺されかけた、という立場を取り、最終的に曹髦の最も重い罪は、皇太后殺害未遂の「不孝」とされてしまった。ただおそらく郭氏の判断は本心ではなく、司馬昭の権力に屈したものだろう。『漢晋春秋』によれば、曹髦は挙兵の際、次第を告げるため郭氏の宮に参内している。この隙に王沈らが急を告げたため司馬昭側は予め襲撃に備えており、最終的に曹髦が討ち取られることになった(不意に攻めてきたとしても、おそらく結果は変わらなかったと思われるが)。郭氏が曹髦の無謀を止めようとしたかどうかは不明だが、曹髦と志を同じくしていた可能性の高い郭氏は、むしろ賛同して送り出したのかもしれない。

郭氏は景元四年(263年)末、魏がついに蜀を滅ぼした戦の直後に崩御する。翌年反乱を起こした鍾会は、皇太后の遺勅として司馬昭誅殺を正当化しようとした。実際にはこの遺勅は筆跡模写の特技を持つ鍾会の偽造だったが、郭氏の本音として、司馬昭を討ちたい気持ちはあったかもしれない。いずれにせよ、死後もなお安息とは遠い立場に置かれた人生だった。

余談・「天子」という存在を考える

曹芳、曹髦らが皇帝の地位を失った背景には、皇帝は「天子」であり、不徳の天子はその資格を失う、という特有の価値観があるのだろう。こうした思想に基づき、魏王朝は「禅譲」という形で成立した。

【天子】①〔天帝の子の意〕天命をうけて地上を治める者。帝王。

【禅譲】①中国で易姓革命の思想から,天子がその位を世襲によらず,徳のある者に譲ること。

【易姓革命】儒教の政治思想の基本的観念の一。天子は天命により天下を治めているのであるから,天子の家(姓)に不徳の者が出れば,天命は別の有徳者に移り(命が革まる),王朝は交代するというもの。

『スーパー大辞林 3.0』(三省堂、2008年)

以下は『孟子』を解説する本より引用。

さて、政治家に対して、民衆の生活への温い配慮を要請した孟子は、さらに一歩をすすめて革命是認の思想を展開した。民衆を大切にしないで民衆から見離された君主、それはもはや君主の名には値いしない。単なる一介の野人と異なることがない。当然、そのでたらめな行為に対しては、誅罰が加えられねばならない。夏王朝の桀を放逐して殷王朝をひらいた湯王、そしてまた殷王朝の紂をうち殺して周王朝をひらいた武王、この二つの革命をとりあげた斉の宣王が、「臣下としてその君主をあやめるのが許されるか。」と詰問したとき、孟子は何のためらいもなくきっぱりと答えた。

「仁を害し義を害する者は、もはや君ではない。一夫すなわち一介の野人にすぎません。一夫の紂を誅罰したということはあっても、君主をあやめたということは知りません。」

これこそ、はっきりした暴力革命の是認である。一夫というのは、民衆の支持を失ったことを意味する端的な表現である。[……]

門人の万章が、有名な尭から舜への譲位の伝説をとりあげて質問したときのことである。孟子は、天子とても、かってな個人の意志で天下を他人に譲ることはできないとのべて、それを天のしわざであるとした。天のしわざとは何であろうか。孟子はその問いを待って、おおむね次ぎのように答えた。

「天命といっても、別に天がものをいうわけではない。それは人間世界の行事において示される。むかし尭は舜に国家の祭祀を代行させたところ百神にたたりがなく、政務を代行させたところ万事がうまく治まって人々も安らかであった。これは、天に推薦して天が承認し、民衆にあらわして民衆が承認したことである。書経の泰誓篇に『天の視はわが民くさの視るところ、天の聴はわが民くさの聴くところ。』とあるのは、このことである。「天子の地位を保証する天意は、民衆の意思によって代表される。」という思想である。[……]

金谷治『孟子』(岩波書店、1966年) pp.92-97

こうした価値観が基本にあればこそ、曹芳も曹髦も、皇帝の地位にあるという事実ただそれのみでは、絶対的な存在であり続けることはできなかった。司馬師が曹芳を廃位したのも、記録に残る曹芳の行いが事実だとすれば、人々にとってはごく正当な行為だった。

勿論、これらはときに都合のいい建前として利用される面もある。曹髦が「不孝」ゆえに天子の資格なし、として見放された背景には、司馬昭側による工作があったと見るのが自然だろう。一方で当時、司馬昭が宰相として善政を行い、国民の支持を得ていたのも事実である。たとえ史書の記述に勝者側ゆえの誇張があったとしても、現実に支持されるには支持されるなりの理由があったはずである。民衆のための皇帝という観点からすると、特に非道な行いをしたわけでもなくむしろ民衆の役に立っていた司馬昭を、自己の権力確保のために殺そうとした曹髦の側に、格別の正義があったわけではない。にも拘わらず、こうした構図において最終的に権力を奪った側を単純に「悪」と見なす風潮が、結局は曹髦の味方とされる「善良な」人々への誤解に繋がっているようにも思うのだった。

2015.08.04